"La gente è diventata troppo seria."

"Voglio andare alla Rinascente."

Natalia Aspesi*

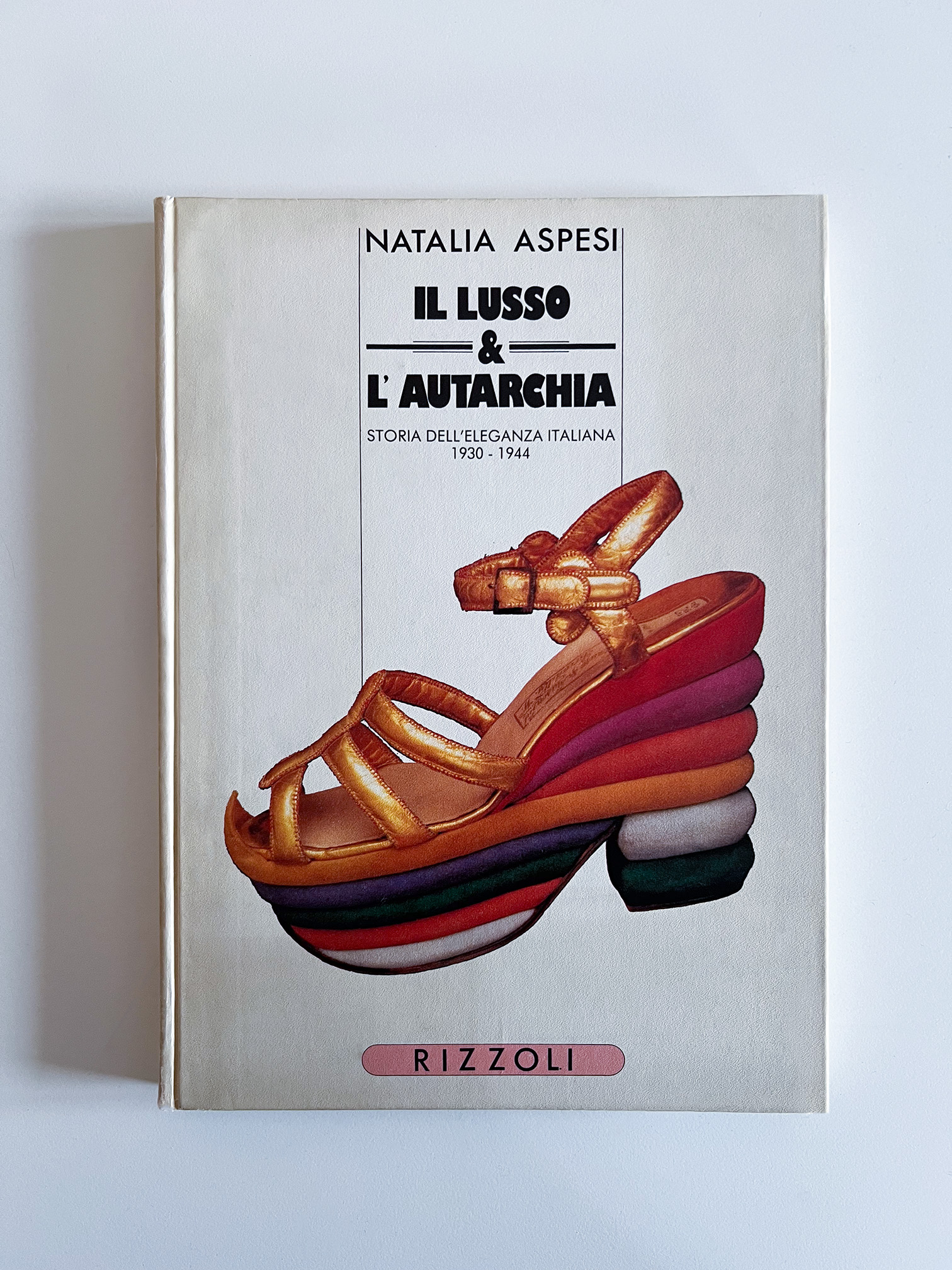

Ho tra le mani un libro del 1982 di Natalia Aspesi. L'ho trovato su Vinted perché ovviamente è fuori catalogo. Ha la copertina cartonata senza sovracoperta, è il classico libro divulgativo anni '80, pubblicato da Rizzoli.

Il titolo del libro è singolare, per questo l'ho comprato a scatola chiusa: "Il lusso e l'autarchia. Storia dell'eleganza italiana 1930-1944".

Quello che voglio raccontarvi di questo libro è l'approccio schizofrenico del regime fascista alla questione abbigliamento femminile. Innanzitutto la necessità - degli uomini - di definire la donna attraverso quello che indossa: nel 1930 le signore dell'alta borghesia italiana guardano alla Francia e a Hollywood, ma il regime di autarchia riduce la reperibilità dei tessuti e impone una moda "patriottica", anzi una vera e propria idea di eleganza italiana che esalti un'idea di femminilità gradita al regime. Successivamente, con l'inizio della guerra, subentra l'austerità. Il ballo viene vietato per legge e i giornali femminili si mostrano subito entusiasti dell’iniziativa: a La donna fascista una lettrice scrive "Abbiamo lasciato felici l’abito da ballo per la tuta da lavoro". Nel '39 Lucio Ridenti (attore e giornalista con velleità da critico di moda, probabilmente) scrive sulla Gazzetta del Popolo «Non si portano più i calzoni: né al mare, né in campagna, e neppure nei luoghi di villeggiatura. Le donne con i calzoni sono antiestetiche, tutte, anche quelle che credono fermamente di essere eleganti perché sono slanciate.» I pantaloni vengono considerati non una moda ma una "voga" balneare e secondo Ridenti (che a questo punto diventa anche stilista) devono essere sostituiti dalla "gonna pantalone, elegantissima". Qui la "gonna-pantalone" mi ricorda il "sandalo-stivale" e tutte quelle cose che vengono malamente trasformate in cose che non sono con risultati opinabili. In sostanza la donna non deve "tentare di mascolinizzarsi" (ci sarebbe da aprire una parentesi su cosa significa "mascolinizzarsi") e sono proprio gli uomini a stabilirlo.

«La storia ha dimostrato che quando, in senso estensivo e continuativo la donna si mascolinizza o diventa frivola, la civiltà decade, mentre questa guerra si combatte, e si combatte aspramente, proprio per imporre al mondo una miglior civiltà.» si legge in quegli anni sulla rivista femminile La donna fascista. E non solo. Natalia Aspesi spiega che la campagna contro i pantaloni prosegue con «una serie di articoli intitolati Donne in pantaloni illustrati da caricature di sederoni con la bicicletta piegata sotto il loro peso.» Purtroppo non riesco a trovare immagini di questa campagna, vorrei troppo vederle. Ma è meraviglioso che proprio la bicicletta, protagonista di quella satira, diventi poi il veicolo, in senso letterale e concettuale, indispensabile alle partigiane per muoversi indisturbate e insospettabili. Ma di questo parleremo un'altra volta.

Anche La Stampa, che passando alla proprietà di Giovanni Agnelli è l'ultimo giornale italiano a diventare fascista, applaude alla scomparsa dei pantaloni da donna: «Siamo certi che fra breve non più una sola ragazza oserà scendere in strada in calzoni: le torinesi hanno troppo buon gusto e troppo buon senso per ostinarsi in una moda che è contraria al buon gusto. Ed è bene che sia così, altrimenti esse correrebbero il rischio di veder qui applicate le stesse severe sanzioni che Firenze ha già adottate. A Torino, la città della moda, non vi è bisogno di ciò perché ai calzoni le donne diano l'ostracismo».

Arrivate a questo punto vi chiederete se questa lunga introduzione storica un po' arrabbiata serva a parlarvi di pantaloni.

No, ho fatto un volo pindarico, è una riflessione che ho collegato al nostro tubino, proprio perché è austero, lungo, nero, accollato, non un capo di lusso, anche se si presta a look eleganti e formali, non un vestito sexy anche se fascia il corpo (e non vi dirò anche io la banalità che essere sexy non significa indossare cose scollate o gonne inguinali, che tra l'altro come sapete io adoro). L'idea che indossare un abito austero e sobrio sia una nostra scelta, dopo decenni in cui erano gli uomini a decidere cosa dovevamo indossare, mi fa sentire bene. È un dettaglio, ma il fatto che non sia la guerra, l'autarchia, la dittatura a stabilire cosa dobbiamo metterci è una grande conquista che non dobbiamo mai dare per scontata. Siamo noi che decidiamo per noi.

Le donne non hanno combattuto la guerra degli uomini: vi racconterò come molte partigiane (ma anche partigiani) odiassero le armi. Le donne hanno combattuto la guerra delle donne, quella della libertà di essere e fare ciò che vogliono. Abbiamo dovuto fare casino per poterci mettere la minigonna o i pantaloni, lo stesso casino che abbiamo fatto per metterci un tubino quasi monacale. Il casino che abbiamo fatto e che continuiamo a fare è per avere diritto di essere quello che vogliamo, e di fare quello che vogliamo, per avere gli stessi diritti degli uomini e per non subire più le decisioni degli uomini.

Quello che è successo durante il regime fascista non è chiuso come la porta dell'upside down di Stranger Things: non abbiamo ancora finito di prenderci tutto quello che è nostro, tubino compreso.

*Natalia Aspesi intervistata da Mario Calabresi nel podcast Altre/Storie il 15 aprile 2021.